No século XIX, o Brasil vivenciava profundas mudanças. O Império tentava se consolidar após a independência, as transformações econômicas ligadas ao café modificavam a paisagem social de São Paulo, e a exploração da escravidão, ainda que presente, já dava sinais de desgaste. Nesse contexto, a cidade de Jundiaí ocupa um lugar particular: situada em posição estratégica entre São Paulo e Campinas, foi palco de processos que revelam tanto a permanência de estruturas coloniais quanto a abertura para novas formas de organização econômica e social.

Entre as fontes que nos permitem compreender esse passado, o Censo de 1872 ocupa um lugar central. Foi a primeira contagem oficial da população realizada pelo Estado imperial em todo o território brasileiro e, em Jundiaí, trouxe informações preciosas sobre a demografia, a condição jurídica dos habitantes, a composição racial, a estrutura familiar e a vida cotidiana.

No Censo de 1872, o levantamento ocorre em unidades administrativas: a Parochia de Nossa Senhora do Desterro de Jundiahy e a Parochia de Nossa Senhora de Bethlem de Jundiahy. Cada uma delas apresentava números próprios de população, escravizados e livres, revelando nuances importantes da realidade local. Essa distinção nos permite compreender não apenas o peso da escravidão e do trabalho livre, mas também o modo como a cidade se estruturava social e economicamente.

O censo registrou que a Parochia de Nossa Senhora do Desterro de Jundiahy contava, em 1872, com 2.720 habitantes, dos quais 2.631 eram livres e 89 eram escravizados. Essa proporção de apenas 3,27% de cativos chama atenção, principalmente se comparada a outras cidades do interior paulista, como Campinas, onde os escravizados chegavam a representar mais de 30% da população.

Já a Parochia de Nossa Senhora de Bethlem de Jundiahy tinha um perfil um pouco diferente: 1.739 habitantes, sendo 1.577 livres e 162 escravizados. Aqui, a participação da escravidão era maior, cerca de 9,3%. Embora também estivesse abaixo dos grandes centros escravistas, Bethlem preservava uma estrutura mais tradicional, em que o trabalho cativo ainda desempenhava papel relevante.

Essa divisão mostra que Jundiaí não era homogênea. Em alguns núcleos, como o Desterro, o trabalho livre predominava; em outros, como Bethlem, a escravidão ainda se mantinha como base de parte da economia. Essa coexistência de modelos de organização do trabalho é um dos traços mais interessantes da história jundiaiense do período.

Ao olharmos para os números do censo, percebemos que a escravidão já estava em retração em Jundiaí em 1872. Isso não significa que fosse irrelevante, mas sim que seu peso econômico era bem menor que em outras regiões.

LEIA OUTROS ARTIGOS DE JOSÉ FELICIO RIBEIRO DE CEZARE

No Desterro, os 89 escravizados representavam uma pequena fração da população total. Em Bethlem, a proporção era maior, mas ainda distante dos padrões de Campinas ou Itu. Essa diferença pode ser explicada por vários fatores:

Economia diversificada, em vez de se apoiar na monocultura do café ou do açúcar em grande escala, Jundiaí se estruturava sobre uma base de policultura, produção de aguardente e atividades comerciais para suprir como parada àqueles que buscavam adentrar o sertão paulista.

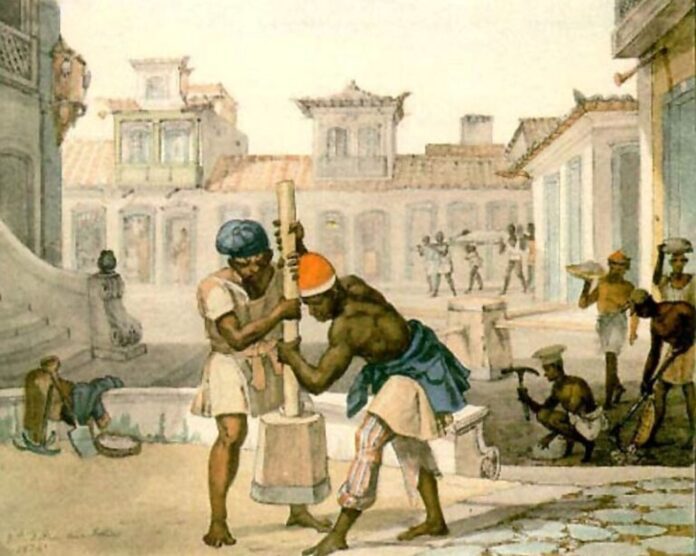

Proximidade da capital e da ferrovia: a ligação com São Paulo e com a São Paulo Railway, inaugurada em 1867, facilitava o transporte, estimulava o comércio urbano e abria espaço para ofícios e serviços que dispensavam a escravidão.(Ilustração: Quadro “Calceteiros”, J.B. Debret, Rio de Janeiro, 1824).

JOSÉ FELICIO RIBEIRO DE CEZARE

Mestre e doutorando em Ensino e História de Ciências da Terra pelo Instituto de Geociências da Unicamp. Membro da Academia Jundiaiense de Letras. Pesquisador, historiador, professor, filósofo e poeta. Coeditor da Revista literária JLetras. Para saber mais, clique aqui. Redes sociais: @josefelicioribeirodecezare.

VEJA TAMBÉM

PUBLICIDADE LEGAL É NO JUNDIAÍ AGORA

ACESSE O FACEBOOK DO JUNDIAÍ AGORA: NOTÍCIAS, DIVERSÃO E PROMOÇÕES